一年之中,春天最好

世界洗去灰色,渐渐丰富起来

在这个时节

文字给了生活温暖的理由

阅读,也成为了春日里最美的慢时光

很多政法干警跟我们分享了

他们的书架跟喜欢的书籍

一起跟随着纸间跳动的文字

走进他们的故事

曾几何时,总给自己找借口工作忙,没有时间去翻看那些书籍,就算偶有闲暇,也是享受着手机中快节奏阅读带来的便利和愉悦。

但随着年龄的增长,我时常因基层工作的繁杂感到焦躁与迷茫,为此,我向书本找寻一份答案。

作为一名基层派出所负责人,如何干好群众工作,有效地破解基层工作难题,《习近平在正定》、《习近平在厦门》、《习近平在宁德》这三本书好像一把钥匙打开了我心中困惑之门,犹如一盏明灯指引我在黑暗中找寻到了方向。

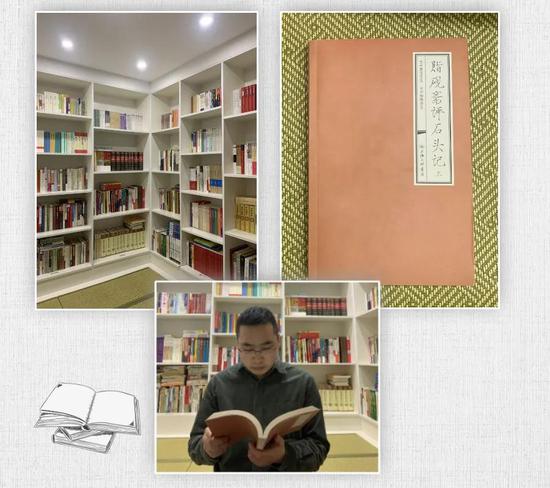

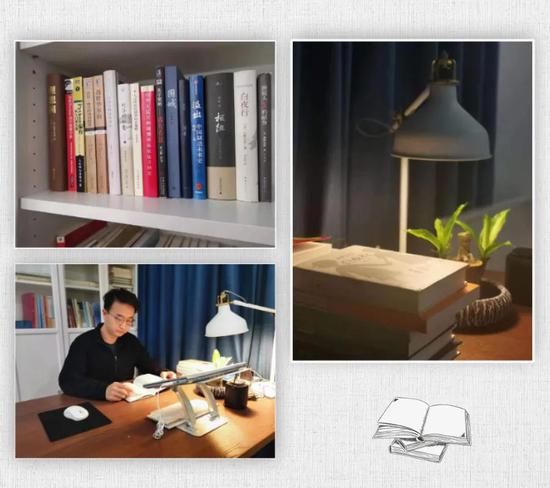

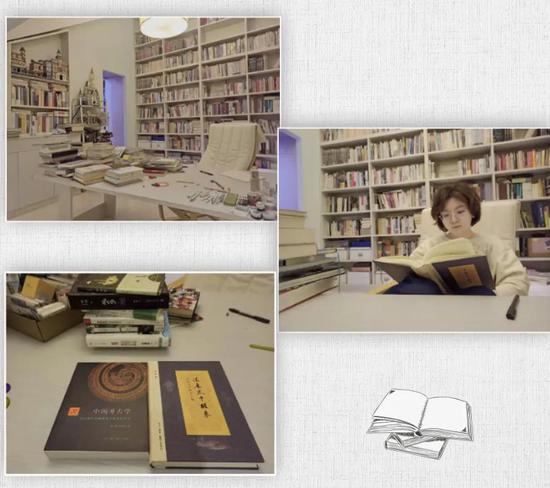

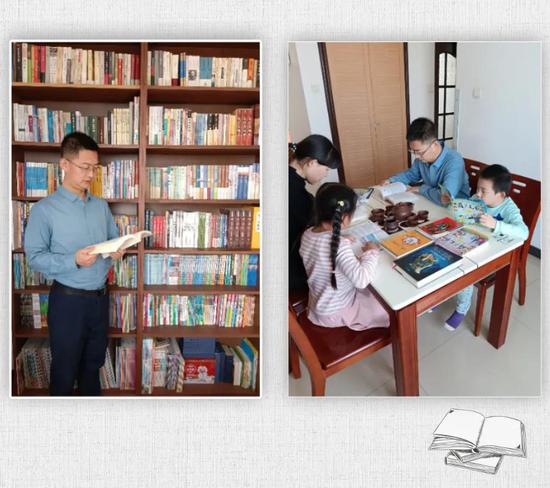

三面墙的书柜,摆放着1000多本书籍,书架是装修房子时特意制作的,算是满足了自己长久以来的一个愿望。

《脂砚斋评石头记》是我最喜欢的一本书。有红学家研究认为,要想真的看懂石头记,就一定要读脂批本。

看这本书时,既让人怜惜宝黛之间的爱情悲剧,也让人叹惋那些蓬勃朝气的女孩最终遭遇悲惨命运。而透过贾王史薛四大家族的兴衰,让人真切体会到“白茫茫一片真干净”的结局,书中虽着墨不多,对市井社会人情世故的刻画却是鞭策入里。

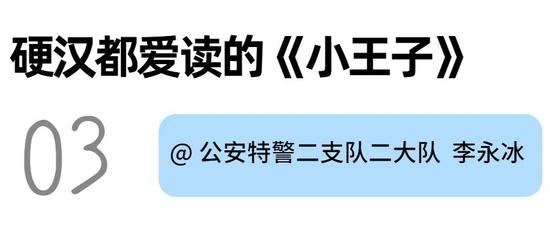

《小王子》是我最喜欢的一本书,也是我读过次数最多的一本书,这是一个送给大人的童话故事。如水一般澄清透彻、朴素又平实的语句,使人心生安宁又带着丝丝暖意的书。

第一次读,朦朦胧胧,似懂非懂。后来读时总有种欲哭无泪的酸楚。我特别喜欢书中的一句话“只有用心才能看见,本质的东西用眼是看不见的。”

到后来我才知道,对于未知的命运,我们都在不断的奔走追逐,却往往忽视了很多美好的当下。

我的书架上摆满各类书籍,它们都给予了我宝贵的智慧和力量,但我最喜欢、阅读次数最多的,仍是那部《孙子兵法》。

它虽古老,字里行间却透着现代的检察智慧光芒。这部集军事斗争策略智慧大成的《孙子兵法》是值得每个检察人反复品读并认真领悟的一部好书。

毕竟,无论是办案还是宣传,无论是理论研究还是处理群众申诉,检察工作,归根结底都是检察人和犯罪问题的一场持久战。唯有具备“战斗的头脑”,拥有足够的策略和智慧,才能够在这场斗争中立于不败之地。

我的书架不大,四四方方的,本来都是颜色单调、读起来枯燥的专业书,但因为女儿的到来,现在被各种五颜六色的绘本、画本填充着。

一次偶然的机会拜读了王芳老师的《最好的方法读唐诗》,不禁心头一亮。

这本书似在谈诗词,又似在讲故事,详细讲解了每首诗的背景、历史,用轻松幽默的语言将诗人的“朋友圈”娓娓道来。这本书,不止是给孩子看的,更适合所有人看!

每天坚持一小时的阅读可以治愈我紧张焦虑的心情,让我在读书中感受内心的平静。

《刑法的私塾》真实回放了刑法讨论会现场,将司法过程的思维方法结合具体个案的方式加以探讨,启发我们认识到刑法的本质,在刑法规范本身与立法本意之间寻找一种平衡点,准确把握法律的真正含义。

而这种用通俗易懂的语言讲述刑法理论的形式,让普通读者也可以看得懂、能理解,正是每一个检察干警制作法律文书时应该借鉴的。

脚步到不了的地方

文字可以

眼睛到不了的地方

文字可以

经典电影《肖申克的救赎》我看过很多遍,但读原著小说时的感受又有所不同,想象的空间更加广阔,情绪的感受更加强烈,思考的维度也更加深刻。

这是一部神奇的书籍,男主人公安迪的经历和精神激励了很多处于逆境的人们。作为新时代正在干事创业的奋斗者们,我们面临着很多机遇和挑战,这个时候我们也需要学习安迪“经历再多的苦难都不要放弃希望”的人生态度。

如他所说,“希望是个好东西,也许是世间最好的东西,好东西是永远不会消逝的”。

这是我在单位的书架,书架里主要还是以法律法规、党务知识等为主,也有部分文学类、纪实类、历史类的书籍。

书架里很大一部分书是不同的领导、同事们送给我的,每每看到这些书,脑海中就能浮现和他们相处的美好时光。

我最近读的这本书名叫《杀戮与文化——强权兴起的决定性战役》。这本书以历史上九场西方阵营国家与非西方阵营之间的战役论述了为何西方军事力量始终占据世界前列的原因。

虽然其中的部分观点有些牵强,但其独特视角和新颖且独到的观点,仍然具有很强的启发性。

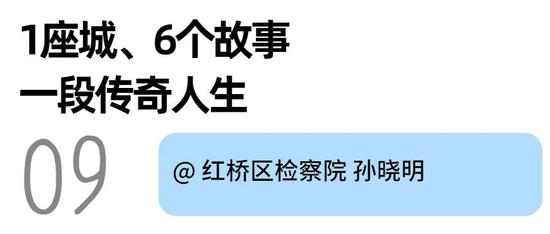

《1367》是一本以香港警察为主角的推理小说,“13”指2013年,“67”指1967年,其间46年是主人公关振铎从无名巡警到传奇警司的一生。

作者写了关警司在不同年代的六个破案故事。关警司出场是一个卧病在床行将就木的暗淡老人,破案由他的徒弟骆小明督察完成,但随着故事回溯,暗淡的主人公变得鲜活,无闻的配角也渐渐亮丽。在最后也是最初的故事里,作者用了叙述性诡计,真相揭晓的一刻与开篇故事形成了闭环,至此才体会到全篇构思的精巧。

从一个人到一座城,变革的时代,变迁的城市,变化的人生,天地人随着逆向叙事在文字间流淌,六个截面之间的空白又引申出无限遐想,开幕的“果”与终局的“因”冥冥中已有定数,风再起时,原始反终,事已过去,情未失踪。

我的书柜就是我的知识库,里面的书籍五花八门。在这里,我通过阅读获取知识,了解世界。

最近我一直在读明朝张岱写的《夜航船》,内容从三教九流到神仙鬼怪,从政治人事到典章沿革无所不谈。

作者用浅显的文言叙述了四千多个文化常识的小故事,读起来既轻松又增长见识,里面的内容不用从头到尾系统通读,信手拈来一个小故事就可以读,是一本可以用来放松自己的读物。

2006年,我被易中天老师的《品三国》所吸引,从此开始走上热爱读书的道路。此后15年,400余本书籍,承载着我不同年纪的心得感悟和成长轨迹。

最近我正在读刘勃老师的《司马迁的记忆之野》。其笔下的世界,英雄气洋溢又血泪悲情,豪情慷慨又众声喧哗,即使人物缺陷成堆但依旧光芒四溢,更让后世的中国人,为拥有这样的历史为荣。

而司马迁自身锲而不舍,隐忍卓绝的坚定意志;对国家政治、经济民生的精准见解,更是深刻诠释了学史明理、学史崇德的伟大内涵,值得我们学习借鉴!

最近读的一本书是汪曾祺的《人间草木》,选择的题材大都与花鸟草木有关,即使写的都是生活中的常事,但你也能从中感到浓浓的生活情趣。

正如书中所言:“生活,是很好玩的。生活是充满希望的。”我想只有慢慢体会,才能真正的感受到生活的纯真与美好。

打开一本书

就是打开一个世界

一个人的阅读史

成就了他精神上的故乡

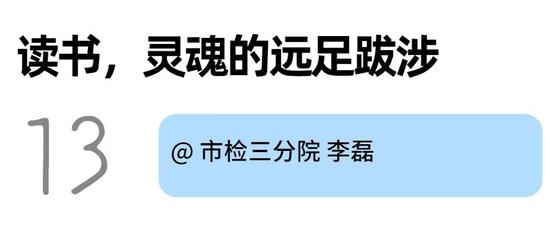

随着年龄增长和读书深度的增加,我发现有些书只读一遍并不能深刻的理解,便购置了书架,思念哪位朋友,就可以找到他并交流一番。

这种交流穿越时空,透彻心扉,心情起伏时,能平静灵魂,迷茫彷徨时,能点亮前路。

拿最近正在读的《贫穷的本质》来说,一本经济学的书于我其实不大懂,但是看过之后开阔了眼界,仍有不少收获。

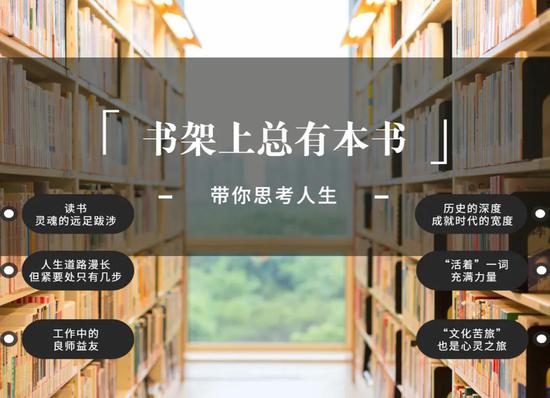

我想书的意义除了扩充知识,还有灵魂的远足跋涉。读到山如同置身凌绝顶,读到海仿若沉浸于浪涛中,人虽未出门,然已万里。

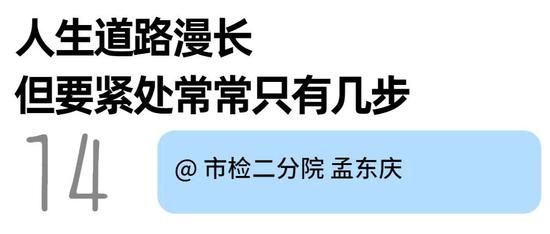

工作之余,我又重拾《人生》这本书,读过之后,心情有些沉重,书中有句话特别好,“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候”。

在面对一系列艰难抉择的时候,我们要好好的想清楚,不要伤害那些深深爱你的人,因为有些人,一旦错过就是一辈子。

同时为人处事要简单善良,时刻保持理智清醒的头脑,不能被环境左右、被利益诱惑,要知道漫长的不只是岁月,更是我们坚守正心、恪守正道的历程。

在排爆工作岗位上工作12年的我,参与处置了多个涉爆现场,执行防爆安检任务百余次,12年来零差错、零失误。

这很大一部分都得益于我课余时间查阅的大量资料和书籍,我坚信只有不断充实自己,汲取新的专业知识,才能更好的开展新时期各项排爆工作!

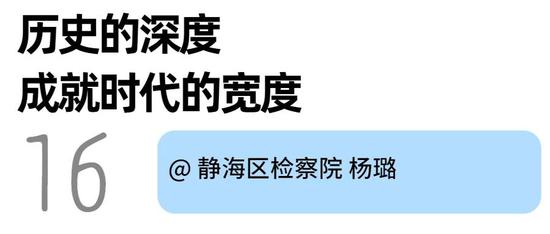

最近正值党史学习教育时期和政法队伍教育整顿,历史学习氛围正浓。这个周末,突然想重读一遍金一南教授的《苦难辉煌》。

从近代到现在,中国共产党和中国社会的每一次变革和发展,无不基于苦难,最终铸就辉煌。历史的深度成就了时代的宽度,我们这一代人的幸运,在于直接迈进了辉煌时代。

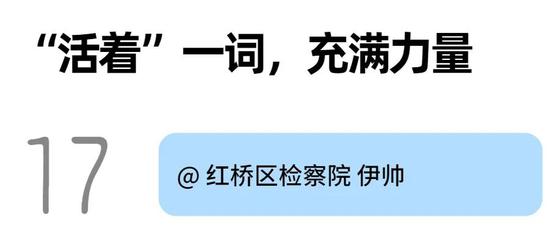

作者余华在《活着》的自序中写到:“作为一个词语,‘活着’充满了力量,它的力量不是来自于喊叫,也不是来自于进攻,而是忍受,去忍受生命赋予我们的责任,去忍受现实给予我们的幸福和苦难、无聊和平庸。”

书里的人生如戏,但戏何尝又不是如人生一般。如果你要问我读书的感悟,我就把自己想象成故事中的人,命运的不幸让我历经艰辛,却又如此幸运的活了下来。

正如作者自述一般,“活着”一词让我们感受到的不是痛苦的绝望,而是无限生机,强烈激发着我,努力唤醒世界美好一面。

最近读了一本《文化苦旅》,也是心灵之旅。余秋雨先生不单单是用脚来丈量土地,更是将自己对中国历史文化的感悟融入到作品之中。

他说:“当我站在古人曾经站过的地方,当我用和先辈们一样的黑眼珠注视着眼前几乎未曾变化的景观,静静地聆听千年来从未变化的风声,我想中国的文化便真真切切的印刻在这苍茫的大地之上。”

读史,听史。结合最近开展党史教育,让我想到是党员先辈们用鲜血铸就我们今天的伟大成就。作为一名青年检察干警,我也要不断奋斗,书写属于自己的人生篇章,为党和人民奋斗终生。

读书就是将别人的思想

变成一块块石头

然后建造起自己的思想殿堂

以前买书很多,照着各种榜单买得很随意。这几年买得少了,有些是读了电子版后,觉得很喜欢就会买一本;有的就全靠运气,偶尔碰到一直想买却买不到的绝版书,觉得万分高兴。

为了给新的“宝贝”腾地方,陆陆续续出掉了将近一半的书,留下的每一本都是挚爱。对我来说,我的书架是另一个我。

最近因为三星堆的热度,又把孙机先生的《从历史中醒来》翻出来读了一遍,《中国考古学》则是为了多了解一些学科体系和背景知识。

第一本虽然算是论文集,但读起来趣味盎然,很多神来之笔,隐隐约约能窥到一个新世界大门——文物不再是“物”,而是一段历史,一段古代的生活回放,一条文化发展的脉络,文物“活”了。不知道几千年后的考古学家,会发现我们留下的什么文物呢?

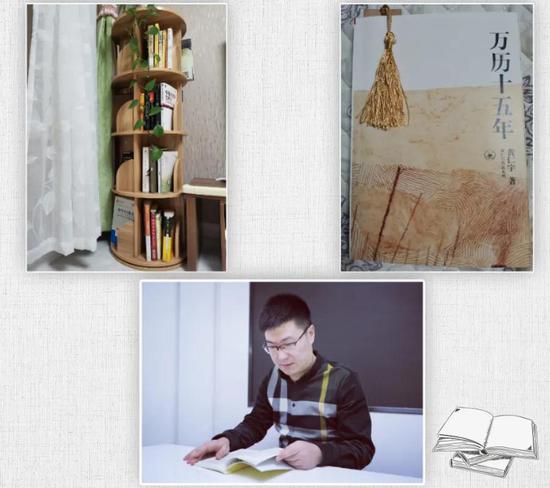

这个旋转书架是我守卫“读书心灵”最后的一块阵地,也是我在新家装修时最后的坚持。毕竟在这个物欲横流的大千世界,我们的心灵总需要在书中获得些许的宁静。

最近,我正在读《万历十五年》,正如作者所说,这一年并没有大事记、甚至是普通的一年,但是因为作者宏大的历史观让万历十五年显得那么特别。

我们对事对人的判断肯定来自主观,但是我们主观的判断是否贴近事物的本真?要得到这个答案,或许不断增加判断的样本和角度、不断地“换位思考”、“就事论事”、用宏大的思想去审视事物,也许就能看到它不一样的面貌,获得另一番贴近事物本真的认知。

我的书架是三层的木质书架,虽然不大,却是我父亲在我小学六年级时亲手打造的。

小时候,我的书架上摆满了小画报;中学时,这个书架上多了很多辅导资料;而现在的书架上有名著,有小说,有杂文,也有“鸡汤”……

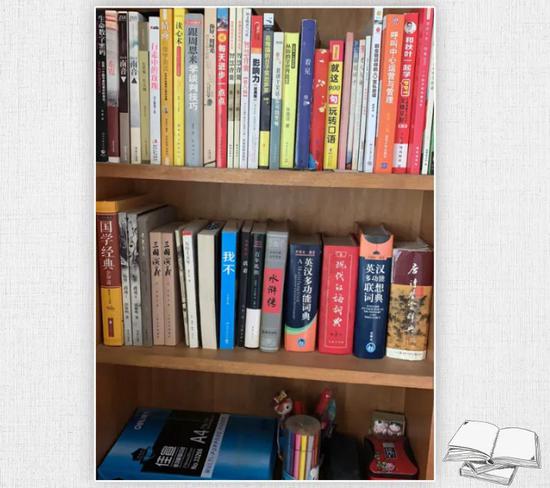

转眼间,书架已经陪伴我十六年了,它见证了我的成长,陪伴了我的青春,它承载的已不仅仅是书籍,还有我满满的心安。

我的书架陪伴我走过16年的青葱岁月,他陪我闯过千军万马的高考独木桥,穿越过公考的深海,翻过司考的大山,让我从一名法医“转行”成为检察官助理。因为有他的陪伴,我才能以梦为马,不负韶华。

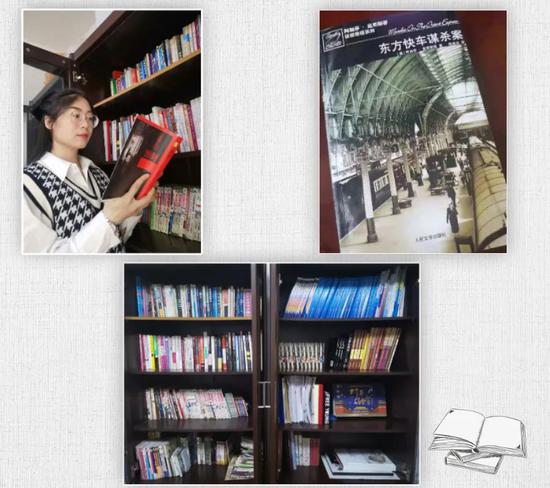

我在学生时代就看过《东方快车谋杀案》,那时的我只觉得结局非常完美,最恶之人得到应有的惩罚,善良之人得以救赎与重生。

但当我接触了法律工作之后,我又重新进行了思考,法律所要求的理性与情理中蕴含的感性在现实生活中难免会有一定的摩擦,而如何将这样的摩擦最小化,如何将公平正义最大化,是法律人一生所要追求的。

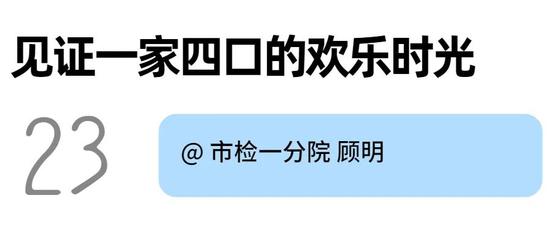

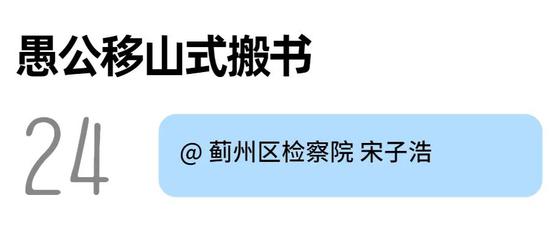

我家卧室有一整排书架,每晚的亲子共读,是我们一家四口最快乐的时光。购买书架的初衷,是希望阅读的习惯,能陪伴孩子们一生。

最近我正在读《简明中国历史读本》,它简略的笔墨勾勒出中华文明的起源及各历史时期的政治、经济、社会和思想文化科技,以“寓论于史”的方式总结中国历史上治国理政的经验教训,作为今人的借鉴。

读毕全书,我对中华祖先所创造的物质文明、制度文明、社会文明和思想文化科技有一个基本了解,也对中华民族的辉煌成就和历经的曲折苦难有一个清醒的认识。

小时候,我宁可省去买糖的零花钱也要跑到小卖部买上几个书皮。有时候自己直接裁剪,为每本书包上一个合身的外衣。因此我读过的书从来没有过褶皱。

直到我有了自己的房子,也有了心仪的书架。每次从老家回来,我都会愚公移山一样把上学时期积攒下来的书本带过来,现在我的书架已“琳琅满目”,这也是我最宝贝的一笔财富!

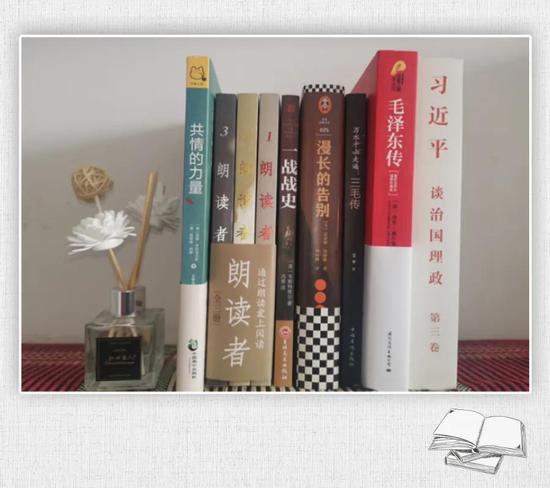

我的书架,在办公室的一角。每当值班闲暇之余,我都会翻阅书籍,从文海中追寻的想要的答案。

阅读《毛泽东传》和《习近平谈治国理政》,学习领导人坚定的人民立场、干事创业中永远饱满的精神状态;

阅读董卿的《朗读者》,感恩青春的勇气,感恩生活中一切为了更好的明天所付出的努力;

阅读《共情的力量》,让我学会聆听、接纳、感恩和宽恕,在面对群众时通过共情的能力,更好的接收问题和给予反馈。

如果说图书馆

是一座城市的精神角落

那一个小小的书架

就是一个小家的精神角落

作家梁晓声曾说

书架,是一个家庭最好的不动产

时光不止,学习不辍

外边的世界越嘈杂

我们更需要读书的地方来固守本心