不忘师恩 临池学书

杨迪善

我学习书法,是缘于与林散之关门弟子、中国一级书法大师、国学教授冯家明先生相识。

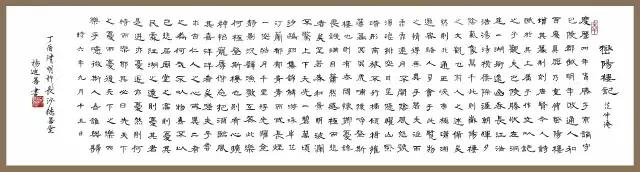

第一次去冯老师家拜访时,冯老师正在抄写一部经书。他书写的作品,是蝇头小楷,字迹秀丽端庄,渗透着王羲之书法之精髓,欧阳询书法之风范,褚遂良书法之灵气,集诸家书法大师们的书法之势。看他书写作品,绝对是一种精神享受。良久,他才放下笔,同我交谈起来。因为我不懂书法,只能像学生一样聆听他的对书法艺术的讲解。之后他说,想学书法,必须从零学起,从执笔、定笔、随笔、运笔、读贴、习贴开始,而且要持之以恒,刻苦练习,方可有好的成绩。有这样一位国家级大师指导自己学习,我还能说什么,心里除了感激,还是感激。

随后,他把执笔、定笔、随笔、运笔的方法与技巧一一地告诉了我,并要求我在定笔这个环节上要做到一次性达到三十分钟以上,为期是二个月。在练习定笔的同时结合读贴,这样让自己多了解一些书法知识。当我要走时,他把两本珍藏多年的书法贴送给了我,让我好好学习。

我是个做任何事都是认真、执着的人,对老师的要求,我一丝不苟的执行,当天晚饭后,我就开始练习执笔和定笔。练习定笔我从五分钟,十分钟,十五分钟这样方式进行,但每次练习下来,手臂酸酸的,胀胀的,当再次定笔时手中的笔如重铅,那时天气火热,每次练习完,全身都是汗水。当过兵当过警察的同志对练习手枪射击时都会有同样的感觉。我每天坚持练习,只要有空就坚持,天天如此。当我一口气练习到三十分钟以上时,我心情舒畅了。

随笔和习贴也不是一样容易的事,随笔是为运笔、临贴打基础,主要是练习手腕的灵活性,力度和巧劲,让自己在运笔时能做到起、行、收、圧、捻、转笔时自如;读贴主要是让自己从大师们的书法作品中了解字形结构,笔画粗细,用墨浓淡,运笔时使用笔的中锋、侧锋以用笔肚的技巧,更重要的是了解大师们书写书法的势。因此,这不是简单的读贴。

冯老师给人很和善,儒雅,他对我学书法是细心的,也是严格的,从练习定笔时起,就像教小学生那样,一点一滴地教,一个动作一个动作的纠正,特别是书写开始后,他更耐心地指点,王羲之、欧阳询、褚遂良、沈尹默等大师们的贴,他都给我讲解过,对个别字的书写讲的更细致,让我受益匪浅。

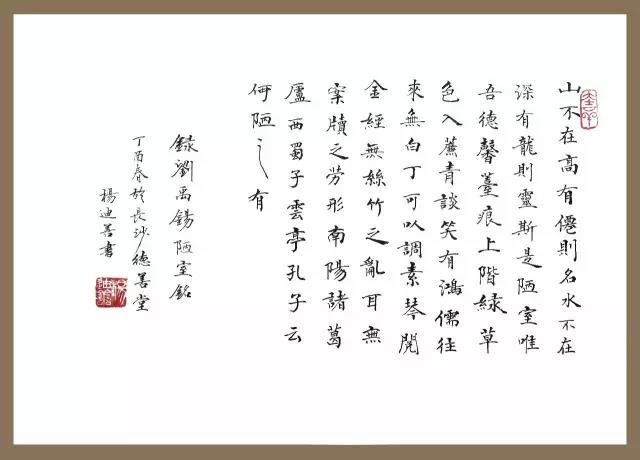

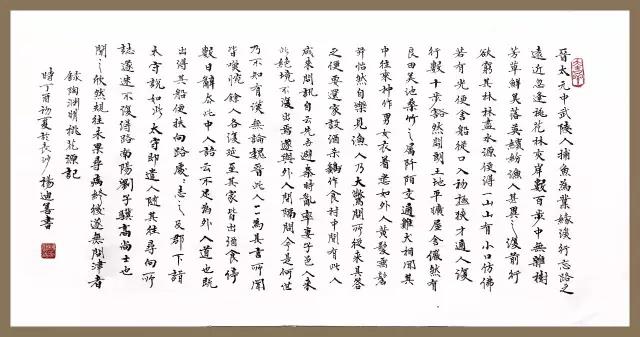

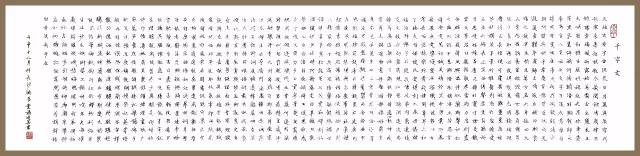

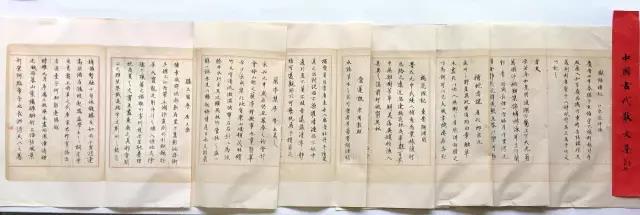

两年后,长沙市法院系统举办书画摄影诗词作品展时,老师要我参加,并给定了作品的内容,那就是《孙过庭书谱》。《孙过庭书谱》长达六千多字,我在半个月内才书写完,交给老师指点时,老师足足花了近一个小时看完,然后他用了“不错”两字对我的书写的作品给予了肯定,我原以为这样就可以交稿了,但他深思片刻后说,虽然不错,但好多字的书写笔画不到家,你看这字应该这样写,他拿起笔在我的作品上进行批改,一幅长达近十米的长卷作品,被他改了近百处。事后他说,回去先看看我改的地方,再重新书写吧!我知道,只有老师严格要求,自己才能有进步。于是我二话没说,收起作品回到家中重新书写。当我第二次将作品交给老师时,他看了又看,这次他没有在作品上批改了,而是在另一张纸上将我没书写好的字,一字字地挑选出来,并进行了再次讲解。然后他在我作品上写了跋,这是我没想到的事。这幅作品获得了二等奖。当我把获奖的消息告诉老师时,老师说这才是起步,继续努力吧!

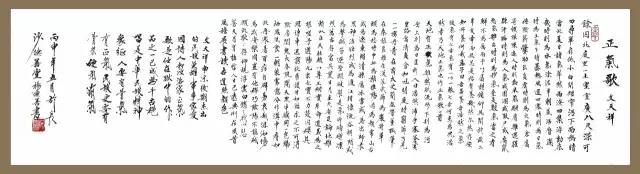

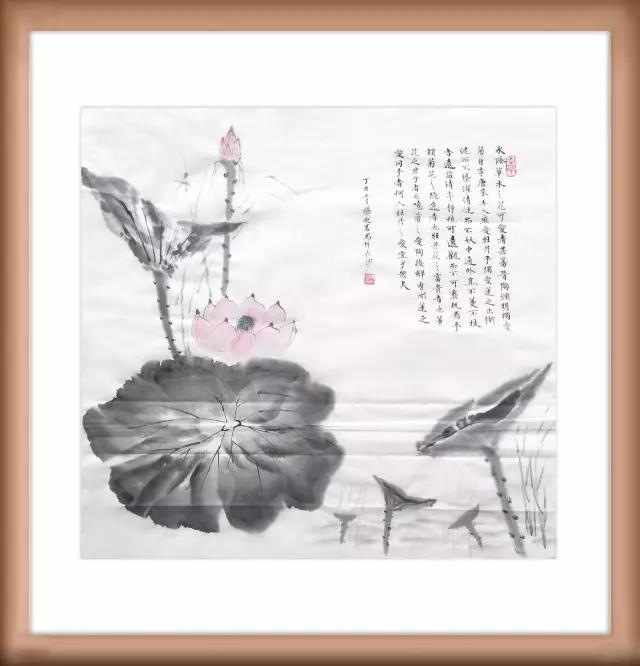

冯老师经常叮嘱我,练习书法,是一件长久的事,不要浮躁,急于眼前的功利,要多读贴,多写,多读国学,因为国学是书法艺术的根,没有这个根,中国书法艺术就无从谈起。特别是我们喜欢书写小楷的人,更要多读国学,让自己的知识面更丰富些。这样来,你书写作品时就会有事半功倍的效果。于是,我在练习书法的基础上,阅读了许多经典名作,如《大学》、古代散文、《道德经》、《孝经》、《茶经》等等,读了这些书籍,的确对自己有很大的益处。

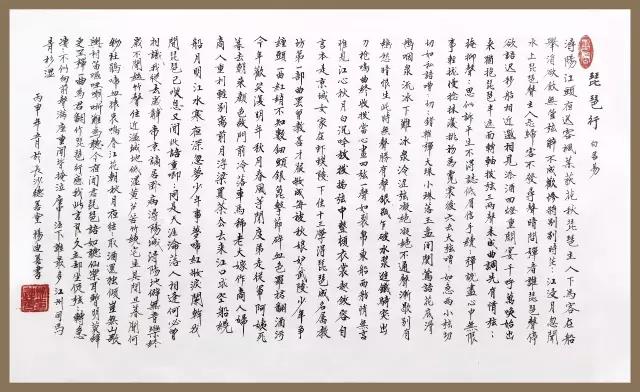

我喜欢书写小楷,每次参加全国或省市书法大赛,都是小楷作品参赛。于是我抄写过毛泽东同志的《论持久战》、《实践论》、老三篇,古代散文集,以及《道德经》《孝经》、《茶经》等等。这些作品有的获了大奖,有的被收藏,更多是赠送给了自己的朋友。

书法是一门艺术,是中国的瑰宝,我们不仅要弘扬光大。更重要的是传承下去!

书山有路勤为径,艺海无涯苦作舟。

二0一七年写于长沙